Conversão, Desconversão e Representações Arquetípicas

(Texto originalmente publicado no Jung no Espirito Santo)

Em 2020, estávamos estudando o livro “Mitologemas” de James Hollis no Grupo de Estudos Aion (2012-2022) e surgiu uma discussão interessante, que gostaria de ampliar um pouco. Essa discussão, até pela linguagem metafórica utilizada, nos levou a amplificar a dinâmica simbólica e pensar um pouco sobre os processos de conversão.

No capítulo intitulado “Deuses”, Hollis faz leitura das forças psíquicas, em outros tempos, nomeadas como “deuses”. Essa energia psíquica primordial e fundamental da experiência psíquica, foi denominada por Jung de arquétipos, mas em outros tempos a intuição original deu contornos e os nomeu-o como deuses. A energia em si não se modificava, ou se perdia, mas transitava em direção a diferentes “cascas”, roupagens ou representações.

Hollis traz uma reflexão acerca da transformação dos Deuses em entidades clínicas, na mesma perspectiva que Jung, no Segredo da Flor de Ouro afirmou, “os deuses tornaram-se doenças” (JUNG, 2001, p.50). Nessa perspectiva, a desacralização da vida, limitação, restrição da percepção do sagrado na vivência cotidiana, corrompeu a presença dos deuses ou da vivência desses poderes transcendentes em nossa experiência. Deste modo, o desaparecimento do espectro do divino seja verbal, nominal ou ritual não eliminou a energia, ela apenas ficou sem forma, se convertendo em doenças, como Jung apontou.

Para os crentes de verdade, ou para os preguiçosos e insensíveis, uma tal utilização dos deuses parece blasfema por ser aparentemente o deus tribal de outra pessoa, e não o deles. No entanto, eles violaram o primeiro mandamento: não colocar nenhum deus acima de Deus. O deus que eles adoram é o deus tribal, não o deus que destrói a si mesmo para uma reificação e vai para o subterrâneo em busca de outra forma. Eles cometem o mais antigo dos pecados religiosos, a idolatria, ao adorar a imagem de deus que eles criaram.

Quando olhado de modo arquetípico, um deus é a imagem que surge de uma experiência profunda, um encontro com o mistério. Por isso, a divindade está sempre renovando a si mesma. Como é que se pode consertá-la? Ela é energia, não imagem. A imagem é apenas a casca transitória da divindade. A divindade transborda da casca, confere numinosidade a ela, e quando o ego humano busca consertá-la, adorá-la e constringi-la aos serviços da agenda de segurança do próprio ego, o deus “morre”, o que quer dizer, ele abandona a casca para reencarnar em outro lugar. Esse é o significado do tema da “morte de Deus”, que pode ser encontrado nas mitologias antigas de todos os povos, muito antes do pronunciamento de Nietzsche na metade do século dezenove.

Tal reconhecimento da morte de Deus é, por um lado, uma simples observação de como uma imagem particular tornou-se tão concreta, tão constringida a ponto de não mais mexer com o coração e o espírito das pessoas (HOLLIS, 2005, 108).

Esse texto descreve como um símbolo (ou representação arquetípica) pode ser desligado de sua fonte ou matriz arquetípica. Essa desconexão produz um estado de esvaziamento, contudo, a energia originária (do arquétipo) não se perde, se torna inconsciente, não-representada, atuando como uma ferida aberta, a ponto de empobrecer a consciência ou se potencializar no corpo, gerando doenças. A representação pode se manter como um sinal, uma referência desprovida intuição, afeto e emoção que são expressões da energia arquetípica.

Contudo, pode haver uma transição para outro campo representacional, manifestando-se em outras formas ou representações. Essa transição pode se dar na forma de sincretismos ou de conversão religiosa.

A conversão é considerada um dos pontos cruciais da vivência religiosa, uma vez que pode reavivar a experiência do sagrado, reconectando o indivíduo com o inconsciente ou com sua perspectiva espiritual e transcendente.

a conversão envolve mudança no sistema de valores e visão de mundo (Gomes, 2011). O novo converso assume novas práticas, novos costumes e novas atitudes diante da vida, fenômeno este que representa para a vida do converso “uma divisão de antes e depois da conversão” (Alves, 2005, p.75). A conversão também se caracteriza por novos esquemas de significação; a conversão é “um processo psicossocial que se caracteriza pela desestruturação de esquemas de significação, seguido pela adoção de outro, estruturalmente distinto do primeiro” (…). (FREITAS; HOLANDA, 2014, p.94)

Na psicologia analítica falamos da conversão a partir de seu termo

grego, metanóia, como uma expressão da emergência do Self e do processo de individuação. O processo de mudança ou transformação podem ser nomeadas como “crises de conversão”. Estas implicariam numa dada atitude interior resultante de falta de significação, que pode se manifestar num sentimento de insuficiência, incompletude relacionada a própria experiência consigo mesmo ou com a realidade em termos de ego. Ávila (2007) fala sobre tipos de conversão:

– Baseadas em experiências dramáticas: Se caracterizariam por experiências críticas suscitadas externamente que poderiam ser negativas ou positivas (tragédias naturais, conflitos armados, acidentes). Diante dessas experiências podem surgir uma significação religiosa como elaboração de tal situação.

– Baseadas na Solução para problemas pessoais: Se caracterizariam por situações ou experiências críticas internas. Ou seja, pela culpa, problemas físicos ou psicológicos que encontrariam uma significação ou resolução a partir de uma experiência religiosa.

– Baseadas em Experiência Mística: são caracterizadas pela experiência mística ou êxtase que irrompe da realidade interna trazendo uma nova percepção sobre o indivíduo e sua realidade.

– Revival ou “despertar religioso”: São movimentos internos ao grupo religioso onde o despertar como uma “re-conversão” atua, sobretudo, de dentro pra fora, em grupo onde o agente catalisador é um líder religioso, que potencializa tanto os sentimento de fé/esperança, quanto de culpabilidade.

– Conversão à incredulidade ou desconversão: a desconversão ou apostasia se apresentaria como características de uma crise de fé, reflexão e abandono – seguida de uma mudança de percepção e compreensão da realidade. Esse processo está associado com o desenvolvimento de novas relações interpessoais, relações com a realidade exterior ao grupo e a desilusão.

A conversão e a “desconversão” apontam para dois pólos da dinâmica do símbolo: a emergência e a o declínio.

As conversões apontam para a produção de significado/sentido ou de vida simbólica que essa experiência produz no indivíduo. A qualidade da experiência religiosa é fundamental! Ávila (2007) nos chama atenção para as formas de viver a religiosidade e indica duas possibilidades: uma religiosidade funcional que se baseia na busca por sanar as necessidades do indivíduo – que daria contornos pessoais à experiência com o sagrado. E a outra, a religiosidade como uma experiência de encontro, sustentaria uma expansão da experiência, a busca/encontro de um sentido de vida. Assim, a motivação que conduz ao processo de conversão estará relacionada com a manutenção, ou não, da experiência com o numinoso (sagrado).

Para a psicologia junguiana, a psique possui uma função religiosa, isto é, uma função criadora de símbolos – estes podem ser compreendidos a partir da religião. Jung compreendia a religião como expressão da psique, apontando que em todos os tempos e lugares produziu representações e imagens daquilo que seria o inefável, que chamamos também de sagrado. A religião seria uma “atitude do espírito humano (…) transformada pela experiência do numinoso” (JUNG, 1980, p.4). Assim, a conversão indica mudanças importantes na dinâmica psicológica do indivíduo e compreende-las auxilia ao clínico a compreender o momento que o indivíduo atravessa, bem como sua elaboração simbólica (o que levaria a considerar a linguagem mais adequada) e o processo de individuação.

Por outro lado, a desconversão ou declínio do símbolo/sistema simbólico fala de uma mudança em relação à percepção, tanto do símbolo quanto da realidade do sujeito. A desconversão envolve uma crise, um desecanto, associada ao um processo de reforçamento das funções racionais e objetivas do Ego. Sobre esse processo de desconversão, Hollis comentou

A divindade transborda da casca, confere numinosidade a ela, e quando o ego humano busca consertá-la, adorá-la e constringi-la aos serviços da agenda de segurança do próprio ego, o deus “morre”, o que quer dizer, ele abandona a casca para reencarnar em outro lugar. (…) (HOLLIS, 2005, 108).

Nesse aspecto, podemos pensar a desconversão pode se dar em função da “agenda do ego”. Ou seja, a experiência funcional, utilitária voltada para suprir necessidades do ego. Esse processo é sutil e lento que restringe e diminui a possibilidade da experiência simbólica (isto é, estruturante e energética) que sustenta e integra as possibilidades de vida. A agenda ou necessidades do Ego promove uma adesão a grupos e eventos religiosos para usar o sagrado. Muito do trânsito religioso, em grupos e igrejas, se dá por “adesão” e não conversão, ou seja, uma mudança voltada para a busca por um ambiente acolhedor, relacionamentos interpessoais, visando as necessidades do Ego.

Com frequencia, não é saída de uma instituição religiosa ou grupo mas a perda da relação simbólica com a espiritualidade pode trazer a sensação de uma vivência desprovida de significado interior. O declínio simbólico, que torna a realidade menos colorida, não indicaria um processo patológico, mas pode trazer uma sensação de vazio e não pertenciamento.

Hollis aponta também que “(…)Eles cometem o mais antigo dos pecados religiosos, a idolatria, ao adorar a imagem de deus que eles criaram. (…)” As imagens, representações são meios através do qual a consciência pode se relacionar com a potência arquetípica. São o meio, não o fim. Muitas vezes ficamos inebriados pela representação e nos fixamos nela. Isso leva a uma relação falseada. Clarice Lispector, no conto “Perdoando Deus”, ajuda ampliar a percepção, ela nos diz

Enquanto eu imaginar que “Deus” é bom só porque eu sou ruim, não estarei amando a nada: será apenas o meu modo de me acusar. Eu, que sem nem ao menos ter me percorrido toda, já escolhi amar o meu contrário, e ao meu contrário quero chamar de Deus. Eu, que jamais me habituarei a mim, estava querendo que o mundo não me escandalizasse. Porque eu, que de mim só consegui foi me submeter a mim mesma, pois sou tão mais inexorável do que eu, eu estava querendo me compensar de mim mesma com uma terra menos violenta que eu. Porque enquanto eu amar a um Deus só porque não me quero, serei um dado marcado, e o jogo de minha vida maior não se fará. Enquanto eu inventar Deus, Ele não existe (Lispector, 1998).

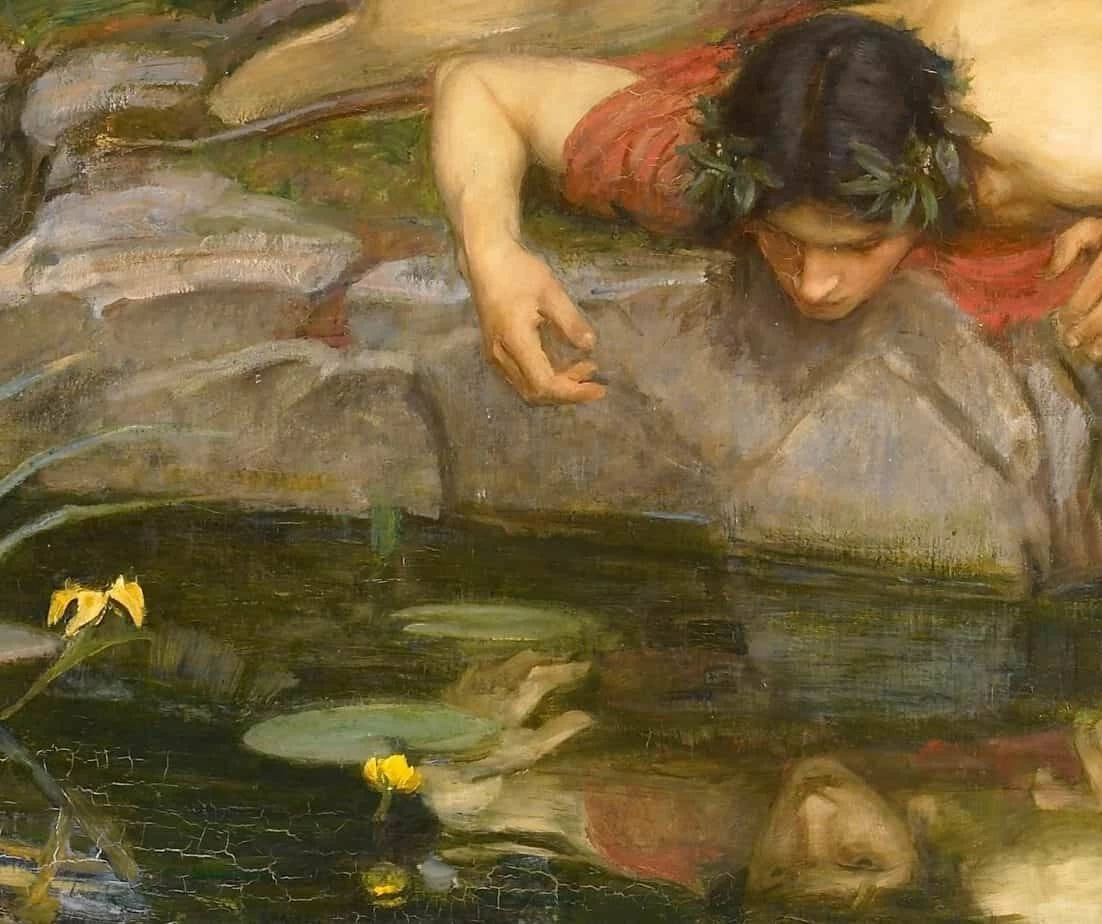

Esse belo texto, que nos ajuda a entender a idolatria de que Hollis nos fala – “o adorar a imagem de deus que eles criaram”. Usando a divindade para compensaçar as próprias falhas, medos, inseguranças e defesas do ego, cria-se na fantasia, um simulacro de Deus, dos deuses ou da vida. Enquanto a experiência de contato com Deus for limitada ao desejo ou às necessidades pessoais, essa representação se vincula ao ego, seja pela busca de uma resposta, uma necessidade ou uma idealização do que o ego deseja ser. Assim, essa imagem distorcida de Deus será como um espelho de Narciso, um reflexo distorcido de suas próprias insuficiências.

A desconversão ou o declínio de um símbolo apontam a transição que conduzirá a uma nova conversão (ou emergência de uma nova experiência religiosa). Para tanto é necessária uma mudança na atitude do Ego, uma abertura para a honestidade da própria insuficiência. Sem honestidade e constrição, o Ego continuará criando uma realidade vazia, a sua própria imagem e semelhança.

Referencias bibliográficas

ÁVILA, Antonio. Para Conhecer a Psicologia da Religião. São Paulo: Loyola, 2007.

FREITAS, Denis de; HOLANDA, Adriano Furtado. Conversão religiosa: buscando significados na religião. Gerais, Rev. Interinst. Psicol., Juiz de Fora , v. 7, n. 1, p. 93-105, jun. 2014 . Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-82202014000100009&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 06 jul. 2020.

HOLLIS, James. Mitologemas: encarnações do mundo invisível. São Paulo: Paulus, 2005.

JUNG, Carl G, Psicologia da Religião Ocidental e Oriental. Petrópolis: Vozes, 1980.

JUNG, C. G.; WILHEIM, R. O segredo da flor de ouro: um livro de vida Chinesa. 11 Edição. Petrópolis: Vozes, 2001.

LISPECTOR, Clarice. Perdoando Deus. In: Felicidade Clandestina. Rio de Janeiro: Ed. Rocco, 1998.

Gostou? Deixe um comentário!

Psicólogo clínico junguiano graduado pela Ufes. Especialista em Psicologia Clínica e da Família pela Faculdade Saberes; especialista em Teoria e Prática Junguiana pela Universidade Veiga de Almeida e especialista em Acupuntura Clássica Chinesa IBEPA/FAISP; com formação em Hipnose Ericksoniana pelo Instituto Milton Erickson do Espírito Santo. É professor e diretor do CEPAES. Atua desde 2004 em consultório particular. Coordenador do Blog do Jung no Espirito Santo (www.psicologiaanalitica.com)

Publicar comentário